パチンっ!

イテっ

チューニング中に1弦が切れました・・・。

僕のメインギターであるSELDER ST-16はロックペグに換装しています。

詳細は以下記事にて・・・。

安いギターを改造してやんよ! 先日、SELDER ST-16というギターの初心者セットを買いました。 [sitecard subtitle=ここからどうぞ url=https://rikiya-ieshima.com/2308[…]

このロックペグは安いですがちゃんとロックできますし、チューニングがズレることもなく、使い心地は文句無し。

ただ唯一の問題点として、チューニング中に1弦が切れることがよくあります。

エリクサーを愛用しているのですが、サビるより先に切れちゃうので困ってしまいますね・・・。

エリクサー高いのに。

僕は細い弦を使ってるので、切れやすいのは仕方ないとは思いますが・・・。

ということで、今回はロックペグの1弦切れ対策を考えてみましょう!

弦がよく切れる理由は?物理的に考えてみる

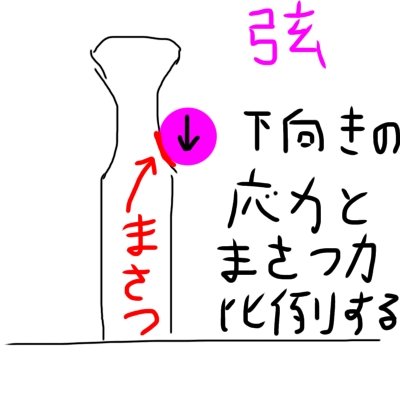

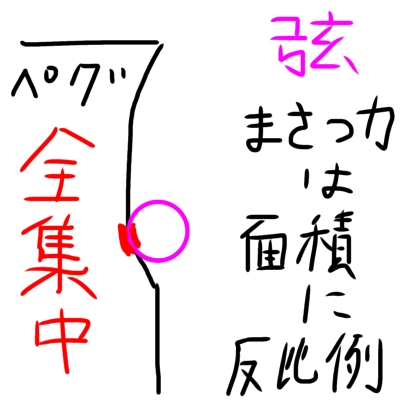

先ほどの画像を見ると、弦が切れたのはナットやペグの弦を通す穴の部分ではなく、ペグポストに巻き付いている部分であると考えます。

つまりペグ穴の加工精度の問題ではなく、チューニングによる摩擦で破断した可能性を考えます。

とはいえ、弦のテンションはチューニングに比例しますので、テンションが強くなって弦が破断した訳ではなさそうです。

ともあれば、ペグ穴からストリングリテイナーの間で力の流れに偏りがあり、弦とペグポスト間の摩擦で破断したと考えられますね。

だとすると、解決方法としては弦とペグポスト間の摩擦を低減することになるでしょう。

弦とペグポストの摩擦が大きくなる理由を考えるべきですね。

ペグポストと弦が接する箇所の形状を見てみると、ペグ穴から水平に対して直角方法に遠ざかるほどにポストの直径が大きくなっている事が分かります。

つまりは、力のベクトルがペグ穴から遠ざかる方向にある場合、その力の大きさと摩擦力は比例すると考えられます。

弦にかかる力は主に下向きなので、下向きの応力と摩擦力が比例する・・・と考えます。

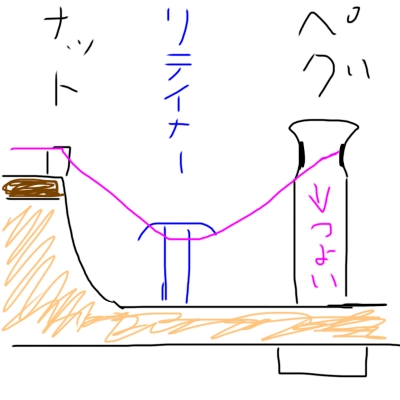

なので、弦に下向きの応力をかけるのは何か?と考えると、ストリングリテイナーの効果ですね。

1弦切れ対策その①:リテイナーを高くする

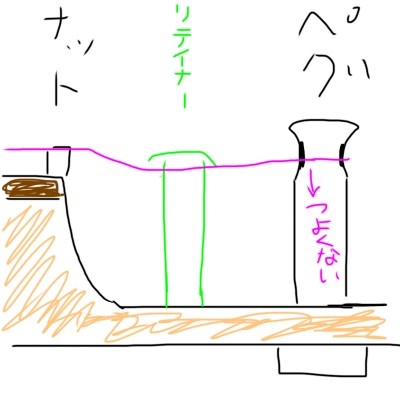

結論、リテイナーの働きを弱くします。

ストリングリテイナーは弦を押し下げ、チューニングの安定化やビビリ防止、ナット落ちを防ぐ役割があります。

つまりストリングリテイナーの高さを上げ、弦にかかる下向きの応力を低減してあげれば良いのです。多分。

なので、リテイナーの支柱を高いものに変更します。

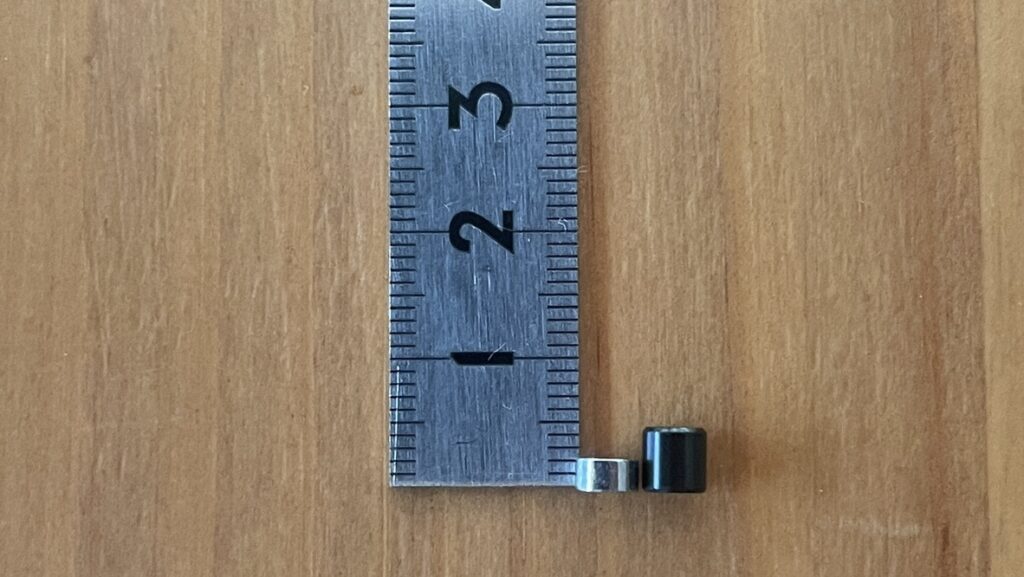

まずは、現時点のリテイナーの高さを見てみましょう。

約2.5mmくらいでしょうか。

で、以前購入したリテイナーに付属していた高い支柱を見てみましょう。

デカ支柱は約4.8mmくらいですかね。

明らかに高くなりました。

コレで摩擦力は低減されるでしょう!

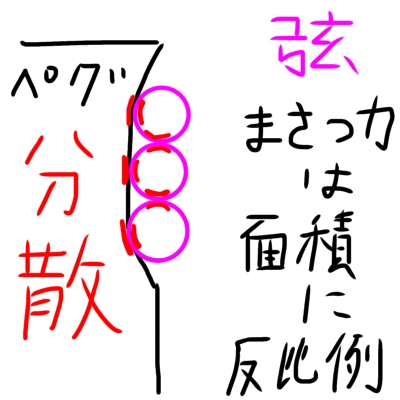

1弦切れ対策その②:弦の巻き数を増やす

現時点ではロックナットなので、弦の巻き数は約半周でした。

それで何が起こるかというと、弦とペグの接地面が小さいため圧力が高くなり、摩擦が増大します。

面ではなく点で接するイメージですな。

なので、弦の巻き数を増やして接地面を大きくし、圧力を分散させることで摩擦力を低減します。

これで摩擦は可能な限り低減できたので、弦が切れる可能性は低くなったと考えます。

あとは使い続けてどうなるか。

ちなみに弾き心地の変化はあまり分からない。

ただ、巻き数を増やしたデメリットが一つあります。

そう、薄々お気づきかもしれません。

巻き数を増やすなら、わざわざロックペグに換装した意味が薄いのでは?

という点です。

ロックペグは巻かなくても固定できるため弦交換が早いのが最大のメリットなのですが、巻き数を増やすならそれは普通のペグで良いのです。

はい!ぶっちゃけ普通のペグで良いのです!(魂の解放)

普通のペグよりは巻数を少なくできるので、やはり若干は弦交換が早くなります。

まぁ1、2弦だけ巻数を増やすとかにすれば、ちゃんとロックペグのメリットはありますよね。

今回は指でピンと張った状態から1フレット分だけゆとりを持たせた長さで、全ての弦をロックして巻いてみました。

ロックペグのメリットは弦交換が早いほか、チューニングが安定する、弦が滑らない、などです。

まとめ

ロックペグはいいぞ!

逆に考えると、ロックペグは普通のペグみたいにも使えるという点において、普通のペグの上位互換と考えることも出来ますね。

材質やパーツ点数の増加による重量増などの影響もあるので、一概に上位互換とは言えませんけどね。

この対策で弦が切れなくなれば良いなぁと思います。

ロックペグで弦が切れて悩む人は、試してみてくださいね。

コメントを書く