あなたが簡易防音室OTODASUを買ったとして、もしくは既に持っているとして、「引っ越しの時はどうするんだろう?」と心配になりませんか?

結論を言うと、僕はサカイ引越センターさんで問題なく引っ越しできました。

さて、この記事ではOTODASUが「引っ越しに強い」と言われる理由や、引っ越しの流れや注意点などを、僕の体験談を交えてご紹介します。

「引っ越し後も使える簡易防音室」を探している方にも、役立つかもしれません。

なぜ「OTODASU」が引っ越しに強いのか?

防音室というと、「一度設置したら動かせない」「業者に頼まないと大変」というイメージを持つ方も多いですよね。

でもOTODASUは簡易防音室なので、気軽に引っ越しが可能なんです。

ここでは、なぜOTODASUが引っ越しに強いのかを、具体的な3つの理由から見ていきましょう。

工具不要・分解可能であることのメリット

OTODASUの大きな特徴は、工具を一切使わずに組み立て・分解が出来る点です。

特殊なネジやドライバーを使わないので、力の弱い方や一人暮らしの方でも扱いやすいのが魅力です。

分解する際も、取り付け金具を指で回して外し、パネルを順番に外すだけです。

専門業者を呼ばなくても自分で作業出来るため、コストをかけずに安心して移設できるんですよね。

軽量設計&設置スペースのフレキシビリティ

一般的な防音室はかなりの重量があるため、床の耐荷重や搬入経路に制限が出やすいです。

その点、OTODASUは比較的軽量な素材を採用しており、引っ越し先の重量制限の心配がないため、設置しやすいですね。

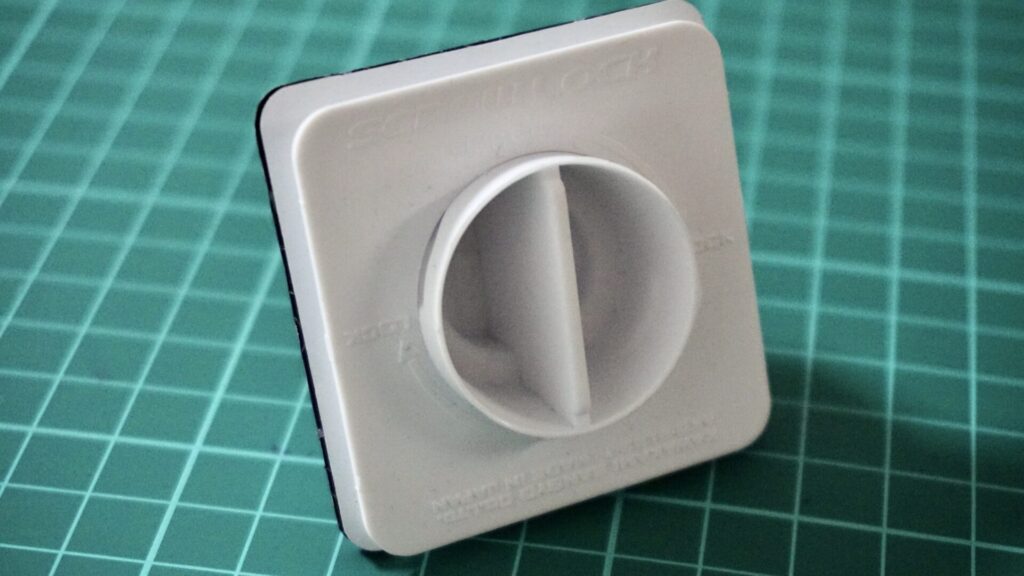

また、扉や配線穴の位置も適宜変更できるので、引っ越し先で部屋のレイアウトが変わっても柔軟に再設置出来るんです。

賃貸・マンションでも導入しやすい理由

OTODASUは壁や床に直接穴を開ける必要がないため、賃貸住宅でも導入しやすいのが特徴です。

撤去するだけで原状回復が完了するので、退去時のトラブルも少ないんですよ。

設置も撤去も簡単なので、OTODASUは引っ越しに強いというわけです。

賃貸OK・再設置OK・工具不要。この三拍子が揃っているのは優しい仕様ですね!

僕が簡易防音室「OTODASU」を買ってから約2年半が経ちました。 [sitecard subtitle=ここからどうぞ url=https://rikiya-ieshima.com/otodasu230506/ target="_[…]

引っ越し時に気を付けるべき設置・撤去のポイント

実際にOTODASUを使っていて、引っ越しをどうすればいいか不安な方は多いんですよね。

僕自身は、実際にOTODASUと一緒に引っ越しました。

この章では、僕の体験談から気をつけるべき点をまとめてみます。

1.分解・組み立ては自分で対応した

事前の見積もり時に、引っ越し屋さんにOTODASUの運搬が可能か確認した時、以下の様な回答をいただきました。

- 運搬は可能

- 引っ越し当日までに自分で分解しておく

- 運搬後の再組み立ても自分で行う

つまり、OTODASUは運べるけれど、分解・再設置はユーザー自身の作業が前提なんです。

また、貼ってあった吸音材などは、運搬の際に結構剥がれてしまいました。

まぁ損傷は無いので貼り直せば無問題でした。

実際には、お願いする引越し業者さんに確認してみるのが良いでしょう。

ちなみにサカイ引越センターさんでは、引越し完了後に10分間のお手伝いサービスがあります。

その10分間にOTODASUの組み立てをお手伝いしてもらうのも良いかもしれませんね。

2.搬出・搬入ルートの確認と事前測定

大切なのは、今の部屋と新居の「搬出・搬入ルート」をしっかり確認しておくことです。

OTODASUはそれなりに大きなサイズのパネルなので、廊下やドアの幅、エレベーターのサイズなどを事前に測っておくと安心です。

既に部屋に置いてあるという事は、搬出は問題ないでしょう。

考慮すべきは新居への搬入です。

新居の廊下にOTODASUのパネルが通らない!部屋まで運べない!という事態を避けるためにも、事前のルートや寸法の確認は必要かと思います。

3.新居での組立タイミングと配置のコツ

新居では、OTODASUを置く部屋に「他の家具を入れる前」に組み立てるのが理想です。

先に他の荷物を運び込んでしまうと、組み立てるスペースが無くなってしまうんですよね(1敗)。

また、引っ越しに伴って、コンセントの位置も変わっているでしょうから、OTODASUのレイアウトも変更する場合があります。

なので、引越しが完了した時点でOTODASUをどこに置くか、配線穴をどの面にするかを決めて、組み立てるのがコツです。

僕も引っ越し後には、まず最初にOTODASUを再設置しました。スペースがあるうちに組み立てすれば簡単ですからね。

【2025年版】OTODASUの引っ越しに強い!おすすめ一括見積もりサービス5選

「OTODASUを新居へ持っていきたいけど、どの業者に頼むべき?」

そんな時は、まず無料の一括見積もりサービスで“価格と対応力”を比べるのが近道です。

僕自身はサカイ引越センターさんで運搬をお願いしましたが、最適解は地域・時期・荷物量で変わりますから。

ここでは防音室の運搬相談がしやすい代表的な比較サービスを厳選してご紹介します。

引越し侍:大手含む複数社へ一括依頼、まず比較の起点に

フォーム入力は一度だけ。最大10社へ一括見積もりを投げられるのが強みです。

大手から地域密着まで幅広く候補が出るので、「相場感を最短で掴む」起点に最適ですね。

TV CMでもおなじみの大手引越し比較サービスなので安心です。

引越し価格ガイド:提携社数が豊富、母数でしっかり比較

引越価格ガイドは、全国300社以上と提携・累計6,500万件超の紹介実績という規模感が魅力です。

候補の母数が多いと、OTODASUのような特殊荷物の可否も含めて条件に合う業者が見つかりやすいでしょうね。

引越しラクっとNAVI:電話ラッシュが苦手な方に。専任コンシェルジュ型

特徴はコンシェルジュが窓口となり、一本の電話で複数社との連絡に対応してくれる点です。

営業電話なしで比較・発注までワンストップ、オンライン見積もりやビデオ通話にも対応。

連絡負担を抑えつつ、防音室の取り扱い条件を丁寧にすり合わせたい方に向いています。

ズバット引越し比較:最大12社に同時依頼。相場チェックも簡単

最大12社へ一括見積もりでき、料金相場やライフラインの手続きサポートも便利です。

候補が多いほど、搬出経路やパネルサイズの条件に合う会社を見つけやすくなりますね。

まずは価格レンジと対応可否を一気に把握しましょう。

ミツモア:最短2分で最大5社見積もり。チャット比較&保証が安心

最短2分で最大5社から見積もりを受け取り、不要な営業電話を抑えたチャット中心のやり取りがしやすいのが魅力です。

口コミと合わせて作業品質と価格のバランスを見極めたい方に向いています。

独自の保証制度も安心材料ですね。

比較サービス簡易まとめ

- 価格重視なら…「引越し侍」+「ズバット」で母数を増やして底値を確認

- 連絡負担を減らすなら…「引越しラクっとNAVI」で窓口一本化

- 口コミと品質重視なら…「ミツモア」でチャット比較&保証を活用

- 候補の広さ重視なら…「引越し価格ガイド」で提携数を活かす

まずは2〜3サービスを併用して、「価格」「簡易防音室対応」「日程」の条件が合う業者をピックアップするのが良いと思います。

OTODASUはサイズが大きいので、運搬の事前準備が肝心です。

少しでも安く作業環境を新居へ連れていくために、引越サービスの比較はお気軽に行うといいでしょう。

申し込みフォームの備考に「OTODASU(組み立て式防音室)あり/サイズ:約◯cm×△cm×□cm/解体・再組立は自分で対応予定/搬入ルート事前確認希望」などを明記しておくと、段取りがスムーズになるかもしれませんね。

まとめ

この記事では「OTODASUが引っ越しに強い理由」や「設置・撤去時のポイント」を紹介してきました。

実際に使ってみましたが、OTODASUは意外と安心して引っ越しできます。

防音室って少しハードルが高く感じるかもしれませんが、簡易防音室OTODASUならその壁を軽やかに越えられると思います。

最後に、引っ越しを控えた方がチェックしておくと安心な項目をまとめておきますね。

チェックリスト:引っ越し前に確認すべき項目

- OTODASUのパネルサイズを測っておく

- 搬出・搬入経路(ドア・エレベーターなど)を確認

- 解体・再組立の手順をスマホで記録(心配なら)

- 作業スペースを確保しておく

- 新居の電源位置を確認しておく

- 再設置の際は防音パネルの順番に注意

- 完成後は音漏れチェックを忘れずに!

このリストを活用すれば、引っ越し当日もバタバタせず安心ですよ。

引っ越しをしても、安心して音楽制作や配信できる環境を確保しておきたいですよね。

OTODASUなら、その「自分の空間」をどこへでも連れていけます。

新しい部屋でも、自分らしい活動が続きますように。

簡易防音室OTODASUって本当に意味あるの? という疑問はありませんか? 決して安い買い物ではありませんから、「もし購入した時に失敗したらどうしよう」という不安もあると思います。 僕はOTODASUを実際に2023年に[…]

コメントを書く